宮崎 康平さんのこと

九州島原に旅行をすると哀愁に満ちた

「島原地方の子守歌」をよく聞きます。

おどみゃ島原の おどみゃ島原の

梨の木育ちよ

なんの梨やら なんの梨やら

色気なしばよ しょうかいな

はよ寝ろ泣かんで おろろんばい

おんの池 久助どんの

連れん来らるばい

♪♪‥‥

この歌の作詞は、俳優 森繁久弥さんの早稲田大学時代の学友である

宮崎康平(耿平)さんです。宮崎さんは1917年長崎県島原に生まれました。

大学卒業後は島原鉄道に勤めます。鉄道に勤務していたとき、過労や病気で

若くして視力を失い盲目になってしまいます。当時、宮崎さんは

「失意のどん底のなかで生きる自信さえ失ってしまいました」と語っています。

そんな時「魏志倭人伝」という書物に3世紀ごろの日本には邪馬台国という

国があり卑弥呼という女王が支配していたと書かれていたことを思い出します。

「魏志倭人伝」は文字もない時代に言葉で伝えられ書かれた書物です。

宮崎さんは奥さんに何度となく「魏志倭人伝」を読んでもらい内容を耳から聞いた

言葉の面から解釈しました。、同時に、九州の立体地図を作ってもらいました。

立体地図を手でたどりながら「魏志倭人伝」に書かれている卑弥呼が支配していた

邪馬台国は北九州にあったであろうと推理します。

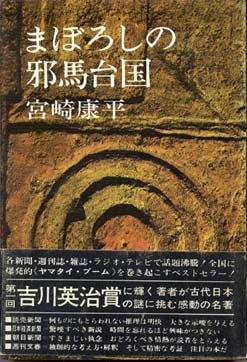

この説を奥さんが代筆して本にまとめた作品が「まぼろしの邪馬台国」です。

この作品は第一回吉川英治文学賞を受賞しました。

受賞直後、NHKテレビのインタビューに宮崎康平さんが出演したのを見たことがあります。

アナウサーの「目が見える人が、目が見えなくなったとき困ったことはどんなことですか」

との質問に宮崎さんは

「すべてのことに困りましたが、朝起きて、歯を磨こうとしましたが、歯磨きチューブの

中身が歯ブラシにつけられず、本当に困りました」と答えていました。

でも、「ある朝、歯磨きチューブの中身を歯につけて、それから歯ブラシで磨けば歯が

磨けることに気がつきました」と話していました。

苦しみや不幸に負けずあきらめずに自分流の生き方をすることの大切さを感じさせたて

くれた印象に残る話でした。

昭和42年

講談社版